草むしりが大変なら、庭の除草対策を見直してみては?

雑草がどんどん伸びてくる季節になると、「また草むしりか……」と気が重くなる方も多いのではないでしょうか。毎週のように草取りをしてもすぐに元通りになってしまう、そんな繰り返しに疲れてしまっているかもしれません。特に共働きや育児で忙しいご家庭では、庭の手入れにかける時間を確保するのも簡単ではありません。

さらに、空き家やご実家の庭を管理している方にとっては、現地まで行く手間も含め、除草の負担が大きく感じられることもあるでしょう。放置すればご近所の目も気になるうえ、虫が湧いたり、雑草が根を張ってさらに手入れが難しくなったりと、悩みは尽きません。

この記事では、そんな草むしりの悩みを少しでも軽くするための庭の除草対策について、さまざまな方法をご紹介します。

庭に雑草が増える原因とは

草むしりをしても、しばらくするとまた生えてくる雑草にうんざりしている方は多いかもしれません。せっかくきれいにしたつもりでも、気がつけばあっという間に庭が緑だらけになってしまうこともあります。こうした繰り返しには、いくつかの背景があります。日々の暮らしの中では意識しにくい、雑草が増えてしまう主な原因について考えてみましょう。

種子の飛来と発芽の条件

雑草の多くは、風に乗って庭に運ばれてくる小さな種子から始まります。近隣の空き地や道端、植え込みなどから舞ってくることもあれば、鳥のフンなどによって運ばれてくる場合もあります。種は土に落ちてから適度な湿気と日光を受けると、すぐに芽を出して根を張り始めます。見た目には何もなさそうな土でも、実は多くの種が眠っている可能性があります。

日当たりや水はけの影響

庭の環境によっても雑草の生えやすさは変わってきます。日当たりのよい場所は植物全般にとって育ちやすい環境ですが、同時に雑草にとっても理想的です。また、水はけの悪い場所では、湿気を好む種類の雑草が増える傾向にあります。つまり、場所によって異なる環境が、それぞれ別の雑草を育てる原因になることがあります。

手入れされていない土壌

長く手を加えていない土は、雑草が根を張りやすい状態になっていることがあります。固く締まったままの土や、有機物がたまり過ぎた場所などは、栄養状態が偏りやすく、他の植物にとっては育ちにくくても、雑草には適していることがあります。また、落ち葉や刈り残しが積もったままの場所も、種子が定着しやすくなるため、注意が必要です。

多年草のしつこい再生力

雑草の中には、地中にしっかり根を張り、何度でも生えてくるタイプのものがあります。特に多年草と呼ばれる種類は、地上の葉や茎を取り除いても、地下に残った根が再び芽を出すため、一度発生すると長く悩まされることになります。見た目以上に根が深いことも多く、軽い草取りでは完全に防ぎきれないことがあります。

手軽にできる除草対策の基本

庭の雑草を完全になくすのはなかなか難しいものですが、少しずつ手をかけることで、草の量を抑えることは可能です。毎回の草むしりを楽にするためには、日ごろから負担の少ない方法を取り入れておくのが効果的です。自分の暮らしに無理なく取り入れられる対策を見つけることで、庭の管理も続けやすくなります。

手作業での草取りの工夫

雑草は、芽が出たばかりの段階で取り除いておくと根が浅く、比較的抜きやすい傾向があります。とくに土が湿っている状態では、手で引き抜く際の力もそれほど必要ありません。また、作業を快適にするために、小さな椅子やひざ当てなどを用意すると、長時間でも疲れにくくなります。深く根を張る種類には、専用の器具を使うと効率的です。

道具選びと使い方のポイント

除草用の道具にはさまざまな形状があり、使いやすさにも違いがあります。例えば、しゃがまずに作業できる柄の長いタイプや、手のひらで握りやすい小型のものなどがあります。道具を選ぶ際には、自分の体格や作業スタイルを意識してみると、扱いやすさが変わってきます。実際に使ってみて感触を確かめるのも良い方法です。

こまめな管理が持つ効果

雑草が伸び切る前に定期的に手入れを行っておくことで、広がるのを防ぎやすくなります。特に花壇や芝生の周りは早めの対応が肝心です。一度に広範囲を作業するのは時間もかかりますが、こまめに見回る習慣をつけると、草取りにかかる手間も少しずつ減っていきます。週に一度の短い時間でも、庭の状態が変わってきます。

季節に合わせた作業のコツ

草が勢いよく伸びる春から夏にかけては、特にこまめな対策が求められます。暑さを避けて早朝や夕方に作業を行うと、身体への負担も少なく済みます。また、秋のうちに多年草の根をしっかり処理しておくと、次の春に雑草が生えにくくなります。冬場も完全に放置せず、落ち葉などを整理しておくことで、翌年の雑草発生を抑えることにつながります。

防草シートで雑草を抑える方法

庭に生える雑草を抑える方法として、近年よく使われているのが防草シートです。地面に敷くだけで光を遮り、雑草が育つのを防ぐため、草むしりの手間をぐっと減らすことができます。手入れが難しい場所や、空き地のように管理の頻度が少ない場所でも取り入れやすい点が特長です。

選ぶ際に注目すべき点

防草シートにはいくつかの種類があり、それぞれ厚みや素材が異なります。選ぶときは、どの程度の期間使いたいのか、上にどんな素材を乗せるのかといった用途に合わせて決めることが大切です。薄手のものは施工がしやすく扱いやすい一方で、耐久性の高い厚手タイプは長く使いたい方におすすめです。

敷き方と固定方法の工夫

敷く前には、まず雑草や石を取り除き、地面をなるべく平らにしておくと仕上がりがきれいになります。シートを敷く際は重ね部分を10cmほど取ることで、隙間から草が出てくるのを防ぎやすくなります。固定には専用のピンやU字型の釘を使うと、風でめくれるのを防げます。シートの端もしっかりと押さえることで、耐久性が高まります。

使用期間と張り替えの目安

素材や設置場所によって異なりますが、多くの防草シートは数年単位での使用が可能です。日差しや雨の影響を受けやすい場所では、劣化が早まることもあるため、定期的に状態を確認するのがおすすめです。破れやたるみが目立ってきた場合は、部分的に張り替えることで、雑草の侵入を防ぐ効果を維持できます。

防草シートの上に使える素材

シートの上に砂利や人工芝を重ねることで、見た目がよくなり、さらに雑草の発生を抑えることができます。砂利を敷く場合は、厚みを持たせることで紫外線の影響も軽減でき、シート自体の寿命を伸ばすことにもつながります。人工芝を使うと、景観が整い、庭全体の印象も明るくなります。

砂利を活用した庭の雑草対策

庭に雑草が増えるのを防ぐ方法として、砂利敷きは昔から身近に使われてきました。見た目を整えつつ、管理の手間を減らせるため、家庭の庭にも取り入れやすい点が特長です。きちんと下地を整えたうえで施工すれば、草が育ちにくい環境を長く保つことができます。

見た目と実用性を両立できる理由

砂利は自然な素材でありながら、庭全体の印象を引き締める効果があります。色味や大きさの違いによって、和風・洋風どちらの雰囲気にもなじみやすく、庭づくりの自由度が広がります。また、光を遮ることで雑草の発芽を抑える働きもあるため、見た目だけでなく実用面でも役立つ素材です。

敷く前の下地処理が重要

雑草対策として砂利を敷く場合、事前の準備がとても大切です。あらかじめ地面の雑草を取り除き、防草シートを敷いてから砂利をのせることで、草が生えにくくなります。土の状態を整えておくと、砂利が沈み込みにくくなり、見た目もきれいに保ちやすくなります。

掃除と管理のしやすさ

庭に砂利を敷いておくと、土がむき出しの状態に比べて、落ち葉や小さなゴミが集めやすくなります。ほうきなどを使って簡単に掃除ができるため、日々の管理も負担が少なくて済みます。軽い砂利を使う場合は、風などで動きやすくなることもあるため、必要に応じて縁石や仕切りを設けると安定しやすくなります。

防犯効果にも期待できる砂利の特徴

歩いたときに音が出る防犯用の砂利を使うと、雑草対策に加えて防犯面での安心感も得られます。人が通るたびに音が鳴ることで、目立ちやすくなり、不審者への対策として取り入れているご家庭もあります。家まわりの環境に合わせて、静音タイプや白色の砂利を組み合わせると、より自然な仕上がりになります。

芝生の管理で雑草を防ぐ工夫

緑の美しい芝生は、庭に爽やかな印象を与えてくれます。ただ、定期的な手入れを怠ると、芝の間から雑草が顔を出してしまうこともあります。芝生と雑草は、同じ場所に共存しやすいため、健康な芝を保つことが、結果的に草の発生を防ぐことにもつながります。

密に育てて雑草を防ぐ仕組み

芝生が隙間なくしっかり育っていると、雑草が入り込む余地が少なくなります。密度の高い芝は地面を覆うことで日光を遮り、雑草の発芽を抑える働きがあります。そのため、芝の間に空きが出ないよう、定期的に補植を行うなどの工夫が大切です。

日々の手入れで違いが出る

毎日のように作業を行う必要はありませんが、ある程度の頻度で芝の状態を確認しておくと、変化に気づきやすくなります。枯れた部分を取り除いたり、水はけの悪い場所を改善することで、芝全体の状態を健やかに保つことができます。放置された部分は雑草が根づくきっかけになりやすいため、こまめなチェックが効果的です。

芝刈りと水やりのポイント

芝を適切な高さに保つことも、雑草の侵入を防ぐためには欠かせません。刈り込みが不十分な状態では、芝が弱って隙間ができやすくなります。一般的には、伸びすぎないうちにこまめに刈ることが望ましく、刈る高さは季節によって調整すると芝に負担がかかりにくくなります。また、水やりは朝の時間帯に行うと、湿気がこもりにくく、病気のリスクも減らせます。

他の素材と組み合わせる方法

すべての場所に芝を張るのではなく、歩く場所には石やタイルを組み合わせるなど、他の素材と併用するのもひとつの方法です。芝が育ちにくい日陰や湿気が多い場所には、無理に張らず、砂利やウッドチップを使うことで、雑草対策と管理のしやすさを両立できます。庭の条件に応じた使い分けが、全体のバランスを整えるポイントになります。

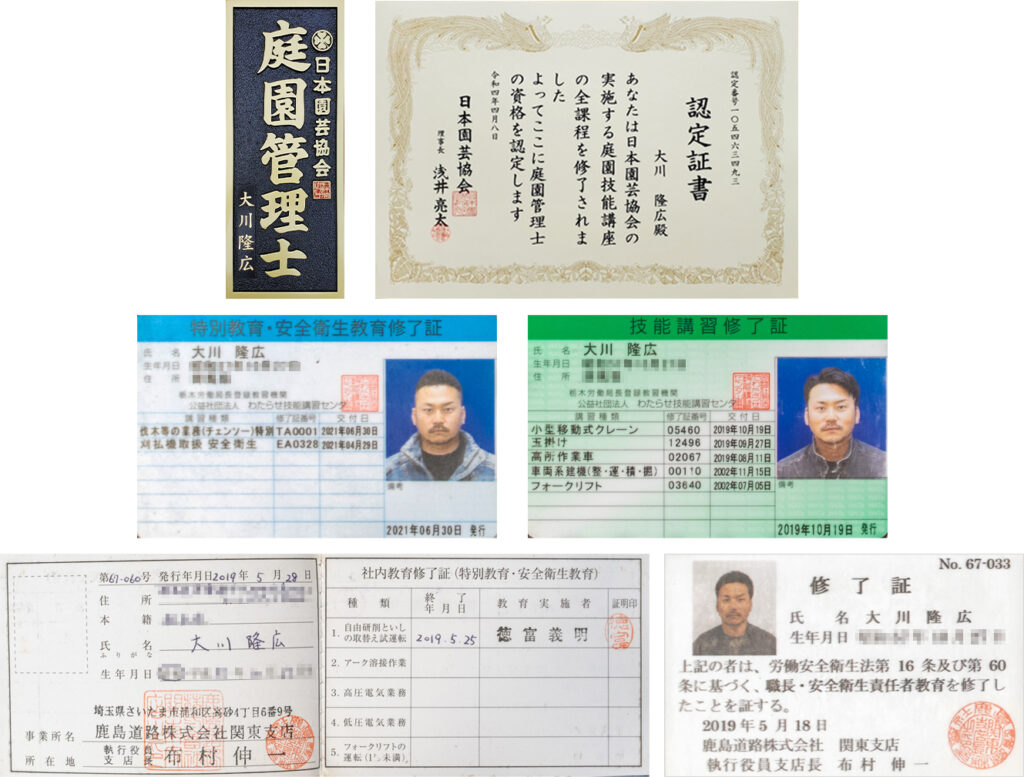

大川興業の除草対策と庭の整備

庭の管理を日々の生活の中で続けていくのは、思っている以上に時間と手間がかかるものです。雑草が伸びてきてからの対応では追いつかないと感じる方や、定期的な手入れが難しい方は、施工を専門に行っている私たちにご相談ください。庭の使い方や敷地の条件に合わせて、無理のない形で整備をお手伝いしています。

防草シート・砂利敷きの施工対応

草の生えやすい場所には、防草シートや砂利敷きといった施工で、雑草が根づく前に対策することができます。施工前には地面の状態や勾配を確認し、それぞれの庭に適した素材や敷き方を検討しています。仕上がりの見た目にも気を配りながら、長く快適に保てるよう丁寧に対応しています。

植木剪定や草刈りとの組み合わせ提案

除草だけにとどまらず、庭木や生垣の剪定をあわせて行うことで、光や風の通りが良くなり、雑草の発生を抑えやすくなります。状況に応じて草刈りや伐採も組み合わせながら、庭全体がバランスよく整うようにご提案しています。定期的な管理が難しい場合にも、無理のない方法をご案内できます。

明確で安心な見積もり

作業内容や料金についてご不安を感じる方も多いため、見積もりは現地の様子を確認したうえで、分かりやすい形でお渡ししています。金額が後から変わることのないよう、必要な作業を一括で整理し、内容をご確認いただいたうえで施工に進むようにしています。

地域密着ならではの迅速対応

地元で長年活動してきた経験をもとに、その土地の気候や庭の特徴を踏まえた施工を行っています。庭木1本だけの剪定や、部分的な除草作業など、小さなご依頼にも丁寧に対応しています。広い敷地での整備にも柔軟に対応できる体制を整えており、日常のちょっとしたお困りごとにも真摯に取り組んでいます。

まとめ

庭に生える雑草は、一度発生すると管理が追いつかず、つい後回しになってしまうこともあります。雑草が増える原因は、種子の飛来や土壌の状態、日当たりなど多岐にわたるため、見た目だけで判断せず、根本からの対策が必要です。

日ごろからこまめに草取りをしたり、防草シートや砂利を活用したりと、環境に合った方法を取り入れることで、草の発生を抑えることができます。芝生の管理や他の素材との使い分けも、庭を清潔に保つ上で効果的です。

ご自身での作業が難しいと感じたときには、庭の整備や除草作業を専門に行っている大川興業にご相談いただくことで、無理のない形で庭をきれいに保つお手伝いができます。地域に密着して活動しており、小さなご依頼にも丁寧に対応しております。ぜひご相談ください。